C’est reparti pour une nouvelle année de découvertes, pépites, échos de mobilités, échos d’Ici(s) et d’Ailleurs… D’ailleurs 2021 s’annonce comme un grand cru. Et puis, c’est pas parce qu’on est enfermés dedans qu’on doit cesser de se passionner pour le dehors. Mieux, on peut profiter des containments pour comprendre ce qu’il nous arrive et affiner son analyse du contemporain. Alors hauts les coeurs on sera bientôt libérés. En attendant, on va déguster… !

PAR UNE ESPECE DE MIRACLE – L’EXIL DE YASSIN AL-HAJ SALEH. Document de Justine Augier, 2021, Actes Sud

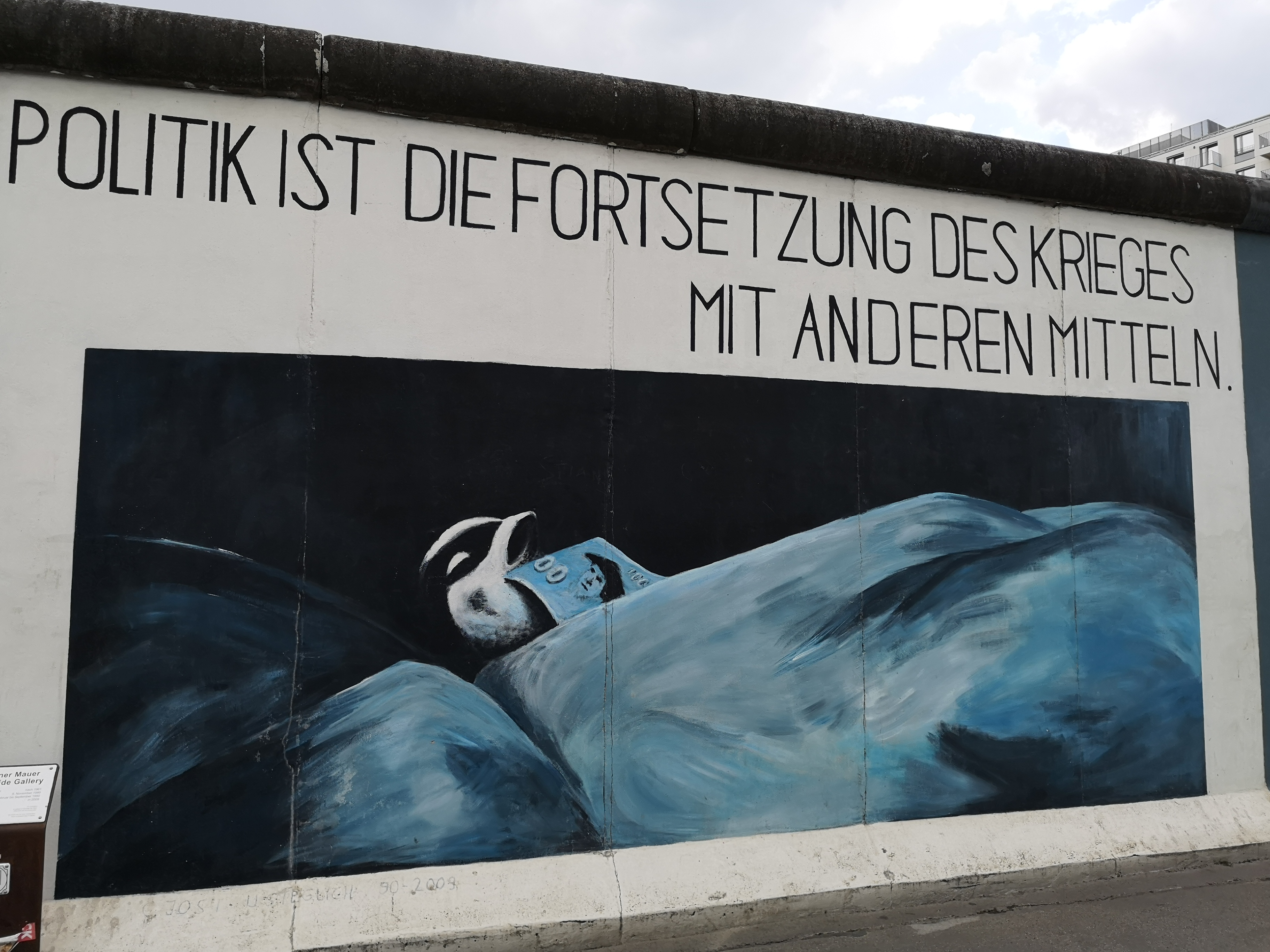

Pendant une année, Justine Augier fait l’aller-retour entre Paris, où elle habite pour la première fois depuis la fin de ses études, et Berlin où elle rend visite à Yassin al-Haj Saleh, un des esprits les plus libres et les plus lucides de la dissidence contre le régime d’Al-Assad, pour remonter avec lui le fil de sa vie syrienne, de son exil forcé, d’une histoire personnelle intimement tressée à celle, violente, de son pays (seize années dans les prisons du père avant de rejoindre la révolution contre le fils). Accompagnant son apprivoisement de ce nouveau temporaire berlinois, elle arpente avec Yassin son trajet de lecteur, étroitement lié à l’expérience carcérale, et sa rencontre par les livres avec la pensée et les écrivains européens de l’après-guerre, au premier rang desquels Hannah Arendt et Walter Benjamin. Par une espèce de miracle nous ouvre ce dialogue fécond qui explore les points de résonance entre la tragédie de la Syrie et le passé de l’Europe, avec la volonté urgente de croire que la justice pourrait rendre au peuple syrien la dignité que sa révolution écrasée a tenté d’arracher, et dessiner une alternative au désespoir. Lien Actes Sud

ET SI ON REDESSINAIT LE MONDE ? Album de Daniel Picouly & Nathalie Novi, éditions Rue du Monde

FAIRE PEUPLE FAIRE LIEN

Il faut en finir avec le siècle de la com’, tout à la fois parole et action hypocrites qui piétinent dans un mouvement aveugle notre devoir d’humanité et nos droits fondamentaux.

Le temps est venu pour les poètes de diriger le monde, pour enfin nous réconcilier sincèrement, que nous arrivions tous ensemble, avec nos différences et nos complexités, à faire pacifiquement France.

Mais comment pacifier, si l’on n’est pas pacifié soi-même ? Comment concevoir positivement la République si le conflit est l’unique ressort de l’expérience vécue depuis toujours avec elle ? Lien Robert Laffont

Le déboulonnage des statues au nom de la lutte contre le racisme déconcerte. La violence avec laquelle la détestation des hommes s’affiche au cœur du combat féministe interroge. Que s’est-il donc passé pour que les engagements émancipateurs d’autrefois, les luttes anticoloniales et féministes notamment, opèrent un tel repli sur soi ?

Le phénomène d’« assignation identitaire » monte en puissance depuis une vingtaine d’années, au point d’impliquer la société tout entière. En témoignent l’évolution de la notion de genre et les métamorphoses de l’idée de race. Dans les deux cas, des instruments de pensée d’une formidable richesse – issus des œuvres de Sartre, Beauvoir, Lacan, Césaire, Said, Fanon, Foucault, Deleuze ou Derrida – ont été réinterprétés jusqu’à l’outrance afin de conforter les idéaux d’un nouveau conformisme dont on trouve la trace autant chez certains adeptes du transgenrisme queer que du côté des Indigènes de la République et autres mouvements immergés dans la quête d’une politique racisée.

Mais parallèlement, la notion d’identité nationale a fait retour dans le discours des polémistes de l’extrême droite française, habités par la terreur du « grand remplacement » de soi par une altérité diabolisée : le migrant, le musulman, mai 68, etc. Ce discours valorise ce que les identitaires de l’autre bord récusent : l’identité blanche, masculine, virile, colonialiste, occidentale.

Identité contre identité, donc.

Un point commun entre toutes ces dérives : l’essentialisation de la différence et de l’universel. Élisabeth Roudinesco propose, en conclusion, quelques pistes pour échapper à cet enfer. Lien Seuil

LA CIVILISATION DU COCON. Essai de Vincent Cocquebert, Editions Arkhé, 2021, 180 pages

« Sommes-nous condamnés à vivre dans des cocons et à déserter la réalité ?

Apologie de la vie domestique, fuite dans des mondes imaginaires, explosion du marché du bien-être, bulles de filtres et pensée magique : chaque jour, nous déployons un véritable arsenal de protections physiques et psychiques pour mettre à distance un monde qui nous oppresse. Bienvenue dans la civilisation du cocon ! Une nouvelle société de l’entre-soi, sous perfusion de confort, en passe de nous transformer, petit à petit, en êtres hypersensibles et ne supportant plus le moindre frottement avec la réalité.

Comment sommes-nous passés d’un idéal de la vie « intense » à celui d’un quotidien « subi » que nous préférons fuir, à l’abri derrière nos forteresses de coussins ? Et surtout, ces cocons, aussi séduisants qu’aliénants, sont-ils en train de remplacer un safe-space commun qui semble aujourd’hui nous échapper : notre planète et celles et ceux qui l’habitent avec nous ?

Ce livre invite à prendre conscience de ce repli généralisé et à éclater ces bulles de confort où l’on commence à suffoquer. » Lien Arkhé

LE MAL DU VOYAGE. Exposition, Musée d’Ethnographie de Neuchâtel, 2021

L’exposition Le mal du voyage invite à questionner l’homogénéité du champ touristique. Un parcours en douze salles aborde autant de pratiques et d’imaginaires contrastés : projets de moralisation, sens cachés du farniente plagiste, quêtes de santé mentale et physique, appétit du monde, réactions autochtones face à l’engorgement des villes, mises en image de la nature, confessions de backpackers attirés par l’interdit, fascination pour les confins, productions de nouvelles esthétiques et blues du retour, aboutissant à formuler sans cesse de nouveaux projets de départ. Les tourismes offrent matière à une réflexion passionnante sur la condition et la mobilité humaine dans ce premier quart du 21e siècle. Lien MEN

VIENDRA LE TEMPS DU FEU. Dystopie écofeministe de Wendy Delorme, Éditions Cambourakis, 03.2021, 272 pages.

« Elles étaient toutes brisées et pourtant incassables. Elles existaient ensemble comme un tout solidaire, un orchestre puissant, les organes noués en ordre aléatoire, un grand corps frémissant. Et j’étais l’une d’entre elles. »

Une société totalitaire aux frontières closes, bordée par un fleuve. Sur l’autre rive subsistent les vestiges d’une communauté de résistantes inspirée des Guérillères de Monique Wittig. Dans la capitale du territoire fermé, divers personnages se racontent, leurs aspirations, leurs souvenirs, comment survivre, se cacher et se faufiler dans un monde où les livres sont interdits.

Une dystopie où se reflètent les crises que nous traversons aujourd’hui. Un roman choral poétique et incandescent, où l’on parle d’émancipation des corps, d’esprit de révolte et de sororité. Un hommage à la littérature et à son potentiel émancipateur et subversif. Lien Cambourakis

MON ISLAM, MA LIBERTÉ. Kahina Bahloul, Albin Michel, 2021

« Kahina Bahloul est la première femme imame en France. Née d’un père kabyle issu d’une famille de marabouts et d’une mère française d’origines juive et catholique, elle a grandi en Algérie où elle a vécu au plus près la montée de l’intégrisme. Spécialiste de la mystique musulmane et plus particulièrement de l’œuvre d’Ibn ‘Arabi, le grand mystique andalou, elle décide de s’engager plus activement à la suite des attentats de 2015. Revendiquant, sur la base de sources classiques, la légitimité pour une femme d’être imame, de diriger les prières et d’enseigner, elle fonde en 2019 la mosquée Fatima, d’inspiration soufie, ouverte aux femmes voilées ou non, mais aussi aux non-musulmans. À l’image de la reine berbère résistante dont elle a hérité le prénom et le caractère, Kahina Bahloul est aujourd’hui présente sur tous les fronts pour évoquer la possibilité d’un islam moderne et libéral. Pour la première fois, cette femme de dialogue et de paix nous fait partager sa pensée. C’est l’occasion pour elle d’explorer la diversité et la spiritualité inscrite dans ses origines, de témoigner de son parcours et d’expliquer sa vision d’un islam enfin affranchi des peurs et des scléroses. » Lien Albin Michel

LA LUTTE DES CLASSES. Film de Michel Leclerc, 2019, Karé Production

Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de banlieue. Elle, brillante avocate d’origine maghrébine, a grandi dans une cité proche. Lui, batteur punk-rock et anar dans l’âme, cultive un manque d’ambition qui force le respect ! Comme tous les parents, ils veulent le meilleur pour leur fils Corentin, élève à Jean Jaurès, l’école primaire du quartier. Mais lorsque tous ses copains désertent l’école publique pour l’institution catholique Saint Benoît, Corentin se sent seul. Comment rester fidèle à l’école républicaine quand votre enfant ne veut plus y mettre les pieds ? Pris en étau entre leurs valeurs et leurs inquiétudes parentales, Sofia et Paul vont voir leur couple mis à rude épreuve par la «lutte des classes». Lien producteur

PLANETE SANS VISA. Roman de Jean Malaquais, Phébus, 1999, 560 p.

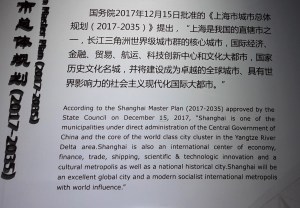

Ce livre est pensé dans l’esprit d’un guide touristique, offrant un aperçu des influences multiples qui ont participé à faire de Lausanne l’une des villes les plus multiculturelle d’Europe. Cette approche singulière invite à découvrir la ville sous un angle nouveau, à prendre la mesure de la pluralité culturelle qui se retrouve dans les rues, au sein des quartiers, à l’école, au travail, dans les bars et restaurants, ou encore dans l’offre culturelle et associative foisonnante.

Laissez-vous guider de la plage de Vidy, à la rue de la Tour en passant par le quartier de la Borde. Vous franchirez le pas de la plus ancienne pizzeria de la Ville, sentirez les effluves d’empanadas à Montbenon et goûterez une francesinha. Vous tendrez l’oreille au rêve d’un jeune apprenti syrien ou au récit d’une enfant kurde. Vous prendrez peut-être même le bus avec un écrivain roumain et écouterez une violoniste moldave vous jouer un air de musique.

Les témoignages se disent à la première personne, mais ils touchent à l’universalité par leur vécu.

Ces personnes sont actives dans le commerce, l’entrepreneuriat, le sport ou sont engagées en politique. Certaines ont vécu le déchirement de l’émigration et d’autres sont nées ici. Certaines ont été la cible du racisme, d’autres le combattent. Elles sont arrivées de Hong Kong, de France, de Roumanie, du Nigéria ou d’Équateur. Certaines d’entre elles ont la nationalité suisse. D’autres ne l’ont pas. Mais que ce soit Sarah, Françoise, Abdallah, Feven ou Luis, toutes et tous partagent le même et fort attachement à Lausanne, leur ville. Lien livre & Exposition

BIG BANG L’ALMANACH DES POSSIBLES. So Press, 340 pages, avril 2021

Venez découvrir l’almanach des utopies nécessaires ! Près de quatre cents pages pour imaginer le monde que l’on voudrait avec un fait principal : il faut que Marseille devienne la capitale de la France. Forcément un »Big Bang » si ça avait lieu.

Gabriel Gaultier est le créateur de l’almanach. Le magasine édité par So Press, connu pour les magazines pointus »Society » et »So Foot ».

Douze thèmes utopiques sont abordés dans cet »almanach des possibles » comme par exemple les États Unis d’Afrique ou encore le train Paris-Pékin. Un regard décalé sur notre époque pour imaginer « non pas le monde qui vient mais celui qu’on veut ». Lien So Press

AFROLITT’ – Réflexions et partages sur la littérature noire. Plateforme, série, événements.

Comment penser les sociétés en mutation, les identités multiples, la complexité humaine, l’amour, la spiritualité ou encore le rapport au passé et aux traditions ? Quels imaginaires et inspirations nourrissent ces réflexions ? De quelles manières est-ce que ces différents questionnements nous aident à penser le soi, le rapport à l’autre et à l’univers ?

Afrolitt’ est une plateforme littéraire bilingue créée à partir du point de vue et du vécu d’une femme afro-suisse. Sa mission est d’utiliser la littérature noire comme outil de réflexion critique, de partage et comme moteur de changement sociétal ou personnel. La majorité des romans suggérés sont écrits par des auteur-e-s afrodescendant-e-s, la plupart des femmes qui questionnent les constructions et enjeux sociaux. Ajouté à cela, un des objectifs d’Afrolitt’ est de participer au maintien d’un dialogue panafricain entre Anglophones et Francophones basé-e-s ou originaires d’Afrique subsaharienne et les personnes de la diaspora noire.

Ses activités ont lieu à Lausanne, Genève et Accra. Elles consistent en des groupes de lecture, des événements littéraires, un blog, ainsi qu’une série web. Lien web

CIVILIZATION – QUELLE ÉPOQUE ! Exposition photographique, MUCEM, 19.05-15.08.2021

« Civilization – Quelle époque ! » présente le travail de cent dix photographes originaires des cinq continents. Rassemblant jeunes talents comme artistes renommés, cette exposition réunit plus de 200 tirages originaux de Massimo Vitali, Pieter Hugo, Lauren Greenfield, Wang Qingsong, Raphaël Dallaporta, Valérie Belin, Thomas Struth, Candida Höfer… Ensemble, ils et elles dessinent un portrait pluriel de notre temps.

« Civilization – Quelle époque ! » s’intéresse à la civilisation telle qu’elle est au XXIe siècle, d’un bout à l’autre de la planète, avec un intérêt particulier pour ce qui nous rassemble, pour ce qui est partagé collectivement, dans un monde où bien souvent dominent les valeurs de l’individualisme. Elle prend un relief tout particulier de reflet du monde avant la pandémie du Covid-19.

Logement, travail, loisirs, transports, éducation, arts, sciences, technologies… Aux quatre coins du globe, les photographes observent, enregistrent, interprètent, et bien sûr immortalisent, le monde tel qu’il est. Grâce à leur travail, cette exposition inédite propose une vision globale de tout ce qui fait, aujourd’hui, notre « civilisation ». Lien MUCEM

LA RÉVOLUTION RACIALISTE ET AUTRES VIRUS IDÉOLOGIQUES. Essai de Mathieu Bock-Côté, La Cité, 04.2021

L’ATLAS DES FRONTIÈRES – Murs, Migrations, Conflits. Delphine Papin, Bruno Tertrais, Xemartin Laborde, Les Arènes

Nouvelle édition revue et augmentée 2021

« Toute frontière, comme le médicament, est remède et poison. Et donc affaire de dosage. » Régis Debray

Brexit, conflits au Moyen-Orient, tensions en Méditerranée orientale, fermeture des frontières suite à la pandémie de Covid-19 : la question des frontières est au cœur de notre actualité. Mais savons-nous vraiment ce qu’est une frontière ? Il y a des frontières que l’on traverse aisément et d’autres qui sont infranchissables : il y a des frontières visibles et d’autres, invisibles; il y a des frontières terrestres et d’autres, maritimes, politiques, culturelles… Cette nouvelle édition du seul atlas grand public consacré aux frontières aide à mieux comprendre les enjeux qui se cachent derrière ces lignes qui séparent ou relient les peuples. Avec plus de 60 cartes et infographies, les auteurs nous racontent le monde d’aujourd’hui à travers le prisme des frontières. Lien Les Arènes

« THE WALK » – LA MARCHE. Une petite fille. Un GRAND Espoir. Périple artistique à travers l’Europe, juil. – nov. 2021

Petite Amal, une jeune réfugiée, se lance dans un grand voyage – un périple artistique qui traverse la Turquie et l’Europe. Pour retrouver sa mère. Pour retourner à l’école. Pour commencer une nouvelle vie. Pour prouver que la solidarité peut accomplir de grandes choses.

Après le succès international de la pièce de théâtre The Jungle, Good Chance en collaboration avec les créateurs mondialement connus de War Horse Handspring Puppet Company présente La Marche (The Walk)– un festival itinérant d’art et d’espoir, sous la direction artistique d’Amir Nizar Zuabi.

En 2021, de la frontière turco-syrienne jusqu’au Royaume-Uni, La Marche va rassembler et faire intervenir des artistes renommés, de grandes institutions culturelles, des collectifs et des associations humanitaires autour d’une œuvre d’art originale, audacieuse et accessible à tous. Au cœur de La Marche: ‘Petite Amal’, une marionnette de 3.5 mètres qui représente une jeune réfugiée, construite par la prestigieuse Handspring Puppet Company. Porte-parole des enfants non-accompagnés ou séparés de leur famille, Petite Amal va marcher plus de 8000 km afin de transmettre son message: “Ne nous oubliez pas”. Dans un monde bouleversé, La Marche est une réponse artistique unique et ambitieuse: une odyssée qui transcende les frontières, la politique et le langage pour écrire une histoire de partage et d’humanité – et rappeler au monde que des millions d’enfants déplacés, chacun avec sa propre histoire, sont rendus plus vulnérables encore du fait de la pandémie. Petite Amal a besoin de votre aide pour défendre et soutenir les jeunes réfugiés. Soutenez La Marche dès maintenant en faisant un don. Lien The Walk

LE VOYANT D’ÉTAMPES. Roman d’Abel Quentin, Éditions de l’Observatoire, Rentrée littéraire 2021

« J’allais conjurer le sort, le mauvais œil qui me collait le train depuis près de trente ans. Le Voyant d’Étampes serait ma renaissance et le premier jour de ma nouvelle vie. J’allais recaver une dernière fois, me refaire sur un registre plus confidentiel, mais moins dangereux. » Universitaire alcoolique et fraîchement retraité, Jean Roscoff se lance dans l’écriture d’un livre pour se remettre en selle : Le voyant d’Étampes, essai sur un poète américain méconnu qui se tua au volant dans l’Essonne, au début des années 60. A priori, pas de quoi déchaîner la critique. Mais si son sujet était piégé ? Abel Quentin raconte la chute d’un anti-héros romantique et cynique, à l’ère des réseaux sociaux et des dérives identitaires. Et dresse, avec un humour délicieusement acide, le portrait d’une génération. Lien L’Observatoire

DROIT DE CITÉ – DE LA « VILLE-MONDE » A LA « VILLE DU QUART D’HEURE ». Essai de Carlos Moreno, Éditions de l’Observatoire, 2020. 192 pages

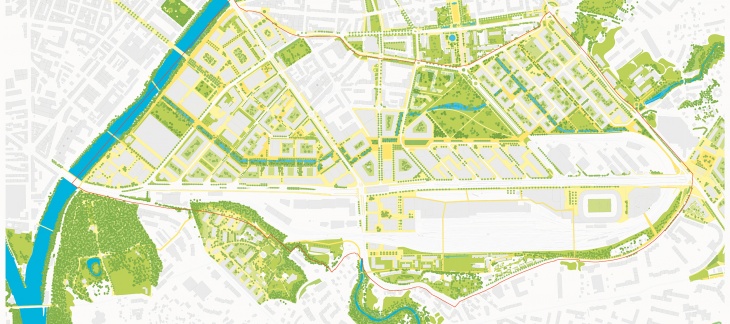

Créateur du concept mondialement reconnu de la « ville du quart d’heure », Carlos Moreno propose des solutions pour relever le triple défi écologique, économique et social de la ville de demain. Chercheur et expert urbain, Carlos Moreno nous interroge sur notre rapport à nos espaces de vie et au temps utile. Dans sa vision d’une ville polycentrique, les six fonctions sociales essentielles – habiter, travailler, s’approvisionner, se soigner, s’éduquer, s’épanouir – doivent être accessibles dans un périmètre de 15 minutes. Lanceur d’un débat mondial, indispensable à l’heure de la crise sanitaire planétaire que nous traversons, l’auteur analyse ce complexe et vibrant laboratoire à ciel ouvert qu’est la ville, où s’expriment nos contradictions et s’expérimentent les changements de nos modes de vie. Concentrant la majorité de la population du globe, mais aussi les grands enjeux du développement de l’humanité – culturels, environnementaux, technologiques, ou économiques –, les territoires urbains sont aujourd’hui pris en tenaille par les défis du siècle et doivent se réinventer de toute urgence.

Proposant un décryptage systémique de la ville, Carlos Moreno évalue les moyens et les champs d’action du bien-vivre et définit les enjeux des mutations accélérées par l’urbanisation et la métropolisation. Lien éditions de l’Observatoire

SÉRIE « VILLES POST-COVID : vont-elles changer après la pandémie ? – Tout un Monde – RTS La Première, 05.2021. Lien RTS

LE COVID ET LA VILLE DE DEMAIN. Édito Aurélie Toninato, TDG, 25.03.2021. Les épidémies ont toujours participé à transformer nos villes. Quel impact aura le Covid sur notre habitat ? Lien TDG

LEUR ALGÉRIE. Documentaire de Lina Soualem, 2020, 72′

Après 62 ans de mariage, les grands-parents de Lina, Aïcha et Mabrouk, ont décidé de se séparer. Ensemble, ils étaient venus d’Algérie à Thiers, une petite ville médiévale au centre de la France, il y a plus de 60 ans, et côte à côte ils avaient traversé cette vie chaotique d’immigré.e.s. Pour Lina, leur séparation est l’occasion de questionner leur long voyage d’exil et leur silence. Lien Akka Films

961 HEURES A BEYROUTH. Ouvrage gourmand de Ryoko Sekiguchi, POL, avril 2021, 256 pages

Dans Ce n’est pas un hasard (P.O.L 2011), écrit dans le contrecoup de la triple catastrophe de Fukushima, Ryoko Sekiguchi abordait la question de la « veille de la catastrophe ». En arrivant à Beyrouth en 2018, elle ne pouvait pas se douter que cette ville était à son tour menacée par des drames imminents, la révolte anti-corruption en février 2020 et la terrible explosion du port de Beyrouth en août. Durant sa résidence d’un mois et demi, 961 heures précisément, elle avait prévu de faire le portrait de la ville à travers les gestes des cuisiniers et les histoires de cuisine partagées par les Beyrouthins. Ce projet d’écriture a été en partie bouleversé. Le livre est saisi alors dans la nostalgie d’un Beyrouth d’avant les catastrophes. Ce devait être un livre de cuisine savoureux, rempli de la joie du partage. L’idée était forte : dans une société multiethnique et multiconfessionnelle, une étrangère peut voir s’ouvrir à elle plus de portes qu’aux habitants. Chacun lui livre ses récits les plus intimes. Mais l’autrice comprend alors que le livre s’est écrit dans un avant-drame. La ville qu’elle explore devient « la ville d’avant l’explosion du 4 août 2020 ».

Japonaise vivant entre la France et le Japon, Ryoko Sekiguchi est familière des moeurs « orientales ». Elle mène une réflexion sur ces « deux Orients » que sont le Liban et le Japon, et les autres Orients qu’elle a connus, comme l’Iran ou la Syrie. Celle qui avait, dans Nagori (P.O.L 2018), su réunir divers thèmes sous l’angle du passage des saisons, pousse encore plus loin le défi. A travers le prisme de la cuisine, elle traite ici des questions de transmission, de mythe, de tradition, des symboles culinaires, mais aussi de la mémoire, des catastrophes, des non-dits, de la grande famine libanaise, de la fracture sociale, ou encore de l’immigration. En s’appuyant sur le cas libanais, elle met en lumière le sort des « intouchables » (burakumin) au Japon, grand tabou que les Japonais n’ont pas encore levé à ce jour.

Le livre est composé de 321 micro-chapitres qui tous font écho d’une certaine façon à une recette de cuisine, un plat, une saveur. Lien P.O.L

LE GRAND MEZZÉ. Exposition au MUCEM, Marseille, 19 mai 2021 au dimanche 31 décembre 2023

Nous connaissons tous le slogan nous invitant à « manger cinq fruits et légumes par jour », mais qui sait que cette recommandation s’inspire du « régime crétois », aussi appelé « diète méditerranéenne » ? Ce concept, créé dans les années 1960 par l’épidémiologiste américain Ancel Keys, a été inscrit en 2010 par l’Unesco sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, favorisant ainsi sa reconnaissance et sa mondialisation.

L’alimentation méditerranéenne est le fruit d’une construction qui s’est toujours enrichie d’apports extérieurs au cours de l’histoire. À l’heure où celle-ci est devenue un modèle globalisé, se pose aujourd’hui la question de la nécessaire réappropriation en Méditerranée de sa production comme de sa cuisine.

Comment définir et préserver une authenticité culinaire géographique et culturelle, tout en la partageant avec le plus grand nombre ? Comment protéger un régime alimentaire sans l’empêcher d’évoluer ? Comment rester perméable tout en restant authentique ? Pour le savoir, l’exposition « Le grand mezzé » nous mène du champ à l’assiette, et des savoir-faire culinaires traditionnels de Méditerranée aux chaînes de restaurants mondialisées.

À la manière d’un grand repas aux mets et aux saveurs variés, « Le grand mezzé » présente une sélection de 550 objets et documents patrimoniaux en provenance de 35 musées d’Europe et de Méditerranée, ainsi que 12 projets audiovisuels et 6 œuvres inédites de Michel Blazy, Nicolas Boulard, Christine Coulange – Sisygambis, Laurent Derobert, Laurent Fiévet, Gerald de Viviès et conçues spécialement pour ce parcours. Lien Mucem

LES VAGAMONDES 2021. FESTIVAL (numérique) SANS FRONTIERE

9e édition exclusivement en numérique du 12 au 31 janvier 2021 : théâtre, danse, musique, arts visuels, échanges, tables rondes…

9e édition exclusivement en numérique du 12 au 31 janvier 2021 : théâtre, danse, musique, arts visuels, échanges, tables rondes…

Accessible uniquement sur le web, la programmation de cette 9e édition s’élancera depuis les rives de la Méditerranée en abattant joyeusement toutes les frontières, qui séparent et relient à la fois, qu’elles soient géographiques, artistiques ou générationnelles… Venus d’Algérie, d’Égypte, d’Espagne, de France, de Grèce, d’Iran, d’Israël, du Liban, du Maroc, de Palestine, de Syrie et de Tunisie, les artistes invités nous parleront de révolutions et de conquêtes, de liberté, de droits humains, de migration, d’accueil et d’hospitalité.

Du 12 au 31 janvier nous proposerons un programme en ligne, gratuit et ouvert à tous : des spectacles de théâtre et de danse (dont 6 créations enregistrées en ce moment à La Filature), des concerts, des performances, mais également des films, des échanges avec les artistes, des tables-rondes…

LA POÉTIQUE DE L’ESPACE. Essai de Gaston Bachelard, PUF, 1957, 416 pages

« Logé partout, mais enfermé nulle part, telle est la devise du rêveur de demeures. Il faut toujours laisser ouverte une rêverie de l’ailleurs. » Faisant suite aux livres sur les éléments (feu, eau, air, terre), La poétique de l’espace (1957) nous invite à explorer, à travers les images littéraires, la dimension imaginaire de notre relation au monde, pour nous libérer des ornières de la spatialité ordinaire et cultiver – par la rêverie – notre « joie d’habiter ». Il propose une suite de variations poético – philosophiques sur le thème fondamental de la maison : de celle de l’être humain – véritable cosmos intime – aux « maisons animales » comme la coquille ou le nid, en passant par ces « maisons des choses» que sont les tiroirs, les armoires et les coffres. Il ouvre ainsi une ample réflexion sur l’art d’habiter le monde, répondant à notre double désir d’intimité protectrice (maison, grenier, chambre, ou coin…) et d’expansion vers l’ailleurs (plaine, forêt, désert, océan…), pour s’achever par une méditation des images de la plénitude heureuse, qui condense de multiples enjeux éthiques, anthropologiques et métaphysiques. Réinscrivant l’imagination au cœur de l’expérience la plus quotidienne, préfigurant une nouvelle sensibilité écologique, il a su conquérir – bien au delà d’un public de spécialistes – ceux que la poésie des lieux interpelle, ceux qui imaginent des espaces habitables et hospitaliers : urbanistes, architectes, paysagistes, et designers ; metteurs en scène, chorégraphes, danseurs et musiciens ; peintres, plasticiens, cinéastes, et écrivains…. Accompagnée d’une présentation, de notes explicatives, d’une table analytique, d’un index et d’une bibliographie, cette nouvelle édition permettra à chacun de (re)découvrir ce livre culte, traduit dans plus de vingt langues. Lien PUF

AUX ALENTOURS – REGARDS ÉCOLOGIQUES SUR LA VILLE. Essai de Mickaël Labbé, Payot, 2021, 167 pages

Après plusieurs années d’exil en Europe, Stéphane, Léo, Cheikh et Boye Gaye sortent de leur silence. De désillusions en désillusions ils ont fini par revenir dans leur pays d’origine (Sénégal, Cameroun). Leur retour est perçu par leurs proches comme un échec. Guy Roméo, un Camerounais arrivé en France en 2007 à l’âge de 21 ans, est le seul à être resté. Il s’accroche à Marseille où il espère réaliser son son idole le rappeur Mac Tyer. Lien

PARTIR LÉGER. Chroniques de Pierre Ducrozet. Actes Sud, 2020, 112 pages

Partir léger, pour célébrer un monde interdit qui se ré-ouvre et retrouver le goût de l’ailleurs.

«Alors voilà, on est partis. Un aller simple, sans date de retour précise. Du Népal au Japon, en passant par l’Inde, le Sri Lanka, la Birmanie, la Thaïlande et l’Indonésie. On pourrait chercher des motifs, des buts, mais ce serait mentir, en réalité il n’y en a jamais qu’un seul : le goût de se déplacer dans l’espace.”»

Septembre 2019. Dans la dernière ligne droite de l’écriture de son roman «Le grand vertige», Pierre Ducrozet se lance dans un voyage de plusieurs mois à travers l’Asie, sur les traces de certains de ses personnages.

Sous forme de chroniques bimensuelles, il envoie des cartes postales à Libération : récits, impressions, sensations – des “notes pour plus tard“ qui prennent le pouls de cette planète en surchauffe et des humains qui y vivent.

L’ensemble forme une sorte de contribution réelle au réseau Télémaque fictif de son livre, un atlas intime des lieux traversés en mouvement et à l’arrêt, un inventaire du précieux, du fragile et de l’immuable. Et nous rappelle tout ce qu’il reste encore à sauver. Lien Actes Sud

ARTS DE L’ISLAM UN PASSÉ POUR UN PRÉSENT. 18 expositions dans 18 villes du 20 novembre 2021 au 27 mars 2022

« Depuis sa création en 2012, le département des Arts de l’Islam du Louvre offre au public une immersion au sein des cultures islamiques, de l’Espagne à l’Inde, du 7ème au 19ème siècle, et révèle l’importance des échanges anciens, étroits et féconds tissés entre la France et l’Orient. Témoins artistiques et historiques, les œuvres d’art illustrent la diversité culturelle et confessionnelle au sein du monde islamique depuis treize siècles. Elles sont le reflet de la circulation des idées et des hommes mais aussi de l’héritage pluriel du patrimoine français. Face aux fanatismes religieux, la culture se doit d’être sans relâche un rempart et un levier pour transmettre, ouvrir à l’autre, redonner des clés de compréhension de passés croisés pour construire un avenir partagé.

C’est dans cette perspective que le ministère de la Culture s’est mobilisé en demandant au musée du Louvre et à la Réunion des musées nationaux – Grand Palais d’organiser à l’automne 2021 un projet destiné à un très large public, et aux jeunes générations en particulier, pour poser un nouveau regard sur les arts et les cultures de l’islam.

Pour chaque accrochage, 10 œuvres, à la fois historiques et contemporaines, issues du département des Arts de l’Islam du musée du Louvre et de collections nationales et régionales, incarneront la richesse des cultures de l’Islam et leur inscription dans l’histoire de France depuis plus de 1 300 ans. Plus de 180 œuvres au total seront ainsi présentées au public.

Cette initiative vise également à éclairer le public sur la grande diversité des territoires et des populations concernées par l’Islam. La civilisation islamique est autant arabe que turque, indienne qu’iranienne, asiatique ou maghrébine… Les œuvres présentées feront valoir une large variété de pratiques et sensibilités artistiques, évoquant des scènes de vie, la nature, le désir amoureux, un simple décor de palais ou de mosquée.

Si l’exposition « Arts de l’Islam, Un passé pour un présent » incite à la curiosité, la manifestation est peut-être avant tout une invitation à venir s’émouvoir. » Lien

LA CUISINE DE L’EXIL. Récits et Recettes de Stéphanie Schwarzbrod. Actes Sud, 2019, 432 pages

» Par amour, pour accomplir leurs rêves, pour fuir la dictature ou la misère, ils ont quitté leur pays. Venus d’Europe, d’Asie, d’Afrique, d’Amérique latine, du Moyen-Orient, des États-Unis – des années 1920 à nos jours –, c’est en France qu’ils ont posé leurs valises, laissant derrière eux leur enfance, leur famille, leurs repères pour découvrir un univers inconnu, parfois fantasmé, et se confronter à une nouvelle réalité. Déracinés, comme coupés en deux, c’est souvent par la nourriture, les recettes emportées dans leurs bagages, qu’ils ont pu retrouver une part de leur passé, de leur culture, et se réapproprier leurs vies.

À travers vingt-quatre témoignages d’hommes et de femmes, chacun suivi de cinq recettes emblématiques du pays concerné (et d’adresses où se procurer les ingrédients les moins communs), ce livre parcourt la grande Histoire, les époques et les continents, mettant en lumière notre richesse multiculturelle. Il invite à découvrir l’altérité dans ce qu’elle a de plus convivial : les plaisirs de la table. » Lien Actes Sud

MARSEILLE CUISINE LE MONDE. Éditions de la Martinière, 2021, 224 pages

Marseille cuisine le monde : une richesse multiculturelle en 70 recettes et portraits de Marseillais.

« Capitale européenne de la culture depuis 2013, Marseille est devenue LA nouvelle destination food. Vérane Frédiani nous invite dans sa ville pour y découvrir une grande richesse culinaire et manger le monde entier sans se ruiner !

Ce livre est plein à craquer de tout ce qui fait la cuisine à Marseille: les Marseillais, le couscous, l’ail, Noailles, les poissons de roche, les cheffes, la pizza moit’ moit’, les pieds paquets, les parfums d’ailleurs, les étoilés, les restaurants du coin, les épices, les panisses, l’apéro, la street food, au moins 13 desserts, les générations qui se transmettent la ville en héritage et les gens de passage qui ne repartent plus. Vous trouverez environ 60 portraits de Marseillais : Hugues Mbenda, Tao Wang, Faiza Bougheraba et Fredo Boubessla, Nicole et Guillaume Ferroni, Alexandre Mazzia et Marco Altenburger, Sophie Ferjani, Marie Josée Ordener, Najla Chami…, 75 recettes venant du monde entier, plus de 200 lieux, 256 pages tout pile, 350 photos et des milliers de raisons d’explorer le cosmopolitisme dans les assiettes de cette ville tarpin vivante.« Lien La Martinière

LE PEUPLE DES HUMAINS – Sur les traces génétiques des migrations, métissages et adaptations. Essai de Lluís Quintana-Murci, Odile Jacob, 2021, 336 pages

» D’où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? C’est à ces questions universelles que répond ce livre. Lluís Quintana-Murci, biologiste franco-espagnol de renommée mondiale, nous convie à un grand voyage dans le temps et dans l’espace à la recherche de nos origines et de notre destinée.

Il se fonde sur les outils puissants qu’offrent les sciences les plus récentes pour déchiffrer nos génomes et explorer leur diversité à travers les populations humaines, non seulement celles d’aujourd’hui, mais aussi, grâce aux vestiges fossiles, celles d’hier.

Il retrace l’extraordinaire histoire du peuplement humain à travers le monde : de la sortie d’Afrique il y a plus de 60 000 ans au peuplement de la Polynésie il y a juste quelques millénaires. Il établit l’existence d’espèces humaines éteintes, révèle comment les populations humaines se sont constamment métissées entre elles, mais aussi avec des humains archaïques, comme l’homme de Neandertal. Nous sommes tous des métis. Il montre que c’est ce métissage même, y compris celui avec les humains archaïques, qui a contribué à la survie des humains, notamment face aux pathogènes, et notamment aux virus ! Toutefois, l’héritage néandertalien qui est en nous peut parfois se révéler délétère… et même affaiblir notre immunité face au Covid-19 !« Lien Odile Jacob

WEST SIDE STORY. Comédie musicale mythique, réédition 2021 de Steven Spielberg, 2h36

Une réédition de la comédie musicale de 1957 qui se penche sur l’amour interdit et la rivalité entre les Jets et les Sharks, deux gangs de rue de différentes origines ethniques. Lien IMDb

HIVER A SOKCHO – Roman d’Elisa Shua Dusapin, Editions Zoe, 2016, 144 pages

À Sokcho, petite ville portuaire proche de la Corée du Nord, une jeune Franco-coréenne qui n’est jamais allée en Europe rencontre un auteur de bande dessinée venu chercher l’inspiration depuis sa Normandie natale. C’est l’hiver, le froid ralentit tout, les poissons peuvent être venimeux, les corps douloureux, les malentendus suspendus, et l’encre coule sur le papier, implacable : un lien fragile se noue entre ces deux êtres aux cultures si différentes. Ce roman délicat comme la neige sur l’écume transporte le lecteur dans un univers d’une richesse et d’une originalité rares, à l’atmosphère puissante.

LAURÉAT DU NATIONAL BOOK AWARD 2021 (littérature traduite)

« Un roman sobre et viscéral qui explore les failles identitaires – culturelles, intimes et nationales. L’élégante traduction d’Aneesa Abbas Higgins sublime la langue d’Elisa Shua Dusapin. » Le jury

« J’ai voulu écrire un livre comme un pont entre les cultures et les langues qui m’habitent. Recevoir un prix pour la traduction internationale de Hiver à Sokcho est un immense honneur. » Elisa Shua Dusapin

SAMOS – The Faces of our Border. Documentaire de Shams Abou el Enein, Suisse, 2019, 1h28

Samos, un documentaire sur la crise migratoire aux portes de l’Europe

« Les conventions européennes ont forcé des milliers de gens à vivre dans des camps inhumains. L’un d’entre eux est le « hotspot » de Samos, sur l’île grecque éponyme. « Samos, the Faces of our Border », donne la parole aux migrants, aux volontaire, aux locaux et aux employés de l’Union européenne.. Leurs voix deviennent la chorale de ce film – un hymne dissonant et un portrait peu flatteur du message de bienvenue européen au monde. » Toutes les infos sur le site officiel

DESTINS CROISÉS SUR LES ROUTES DE LA MIGRATION. Série de reportages produits par la RTS, juin 2021

- Épisode 1 – Sénégal – Le chant du départ

- Épisode 2 – Bosnie-Herzégovine – La route de l’exode

- Épisode 3 – Lesbos – Les gardiens de la forteresse

- Épisode 4 – Allemagne – Une nouvelle vie

- Épisode 5 – Sénégal – La voie du retour

Sujets TV: Tristan Dessert (Sénégal), Laurent Burkhalter (Bosnie-Herzégovine), Isabelle Ory (Lesbos), Annabelle Durand (Allemagne)

Tous les reportages sont à retrouver sur la page RTS

Salon du Livre en Ville 2021

LE TRIANGLE ET L’HEXAGONE – Réflexions sur une identité noire. Maboula Soumahoro, La Découverte, 2020, 160 pages

« Le Triangle et l’Hexagone est un ouvrage hybride : le récit autobiographique d’une chercheuse. Au gré de multiples va-et-vient, l’autrice converse avec la grande et les petites histoires, mais également avec la tradition intellectuelle, artistique et politique de la diaspora noire/africaine. Quels sens et significations donner au corps, à l’histoire, aux arts, à la politique ?

À travers une écriture lumineuse, Maboula Soumahoro pose son regard sur sa vie, ses pérégrinations transatlantiques entre la Côte d’Ivoire des origines, la France et les États-Unis, et ses expériences les plus révélatrices afin de réfléchir à son identité de femme noire en ce début de XXIe siècle. Ce parcours, quelque peu atypique, se déploie également dans la narration d’une transfuge de classe, le récit d’une ascension sociale juchée d’embûches et d’obstacles à surmonter au sein de l’université.

Cette expérience individuelle fait écho à l’expérience collective, en mettant en lumière la banalité du racisme aujourd’hui en France, dans les domaines personnel, professionnel, intellectuel et médiatique. La violence surgit à chaque étape. Elle est parfois explicite. D’autres fois, elle se fait plus insidieuse. Alors, comment la dire ? Comment se dire » Lien La Découverte

BLACK MANOO. Roman de Gauz, Le Nouvel Attila, 2018, 256 pages

« Une histoire de la colonisation comme on ne l’a jamais lue.

1880. Un jeune homme, Dabilly, fuit la France et une carrière toute tracée à l’usine pour tenter l’aventure coloniale en Afrique. Dans une « Côte de l’Ivoire » désertée par l’armée française, quelques dirigeants de maisons de commerce négocient avec les tribus pour faire fructifier les échanges et établir de nouveaux comptoirs. Sur les pas de Dabilly, on découvre une terre presque inexplorée, ses légendes, ses pactes et ses rituels…

Un siècle plus tard, à Amsterdam, un gamin d’origine africaine raconte le monde postcolonial avec le vocabulaire de ses parents communistes. Lorsque ceux-ci l’envoient retrouver sa grand-mère et ses racines en Afrique, il croise les traces et les archives de son ancêtre.

Ces deux regards, celui du blanc sur l’Afrique et celui du noir sur l’Europe, offrent une histoire de la colonisation comme on ne l’a jamais lue. Gauz fait vivre des personnages tout en contrastes, à la lumière solaire, dans une fresque ethnologique pétrie de tendresse et d’humour. » Lien Le Nouvel Attila

HABITANT DE NULLE PART, ORIGINAIRE DE PARTOUT. Souleymane Diamanka, Points Poésie, 2021, 144 pages

« La voix pleine de sourires et pleine de larmes

Sincère comme ce père noir qui repart en pleurs d’un parloir

J’ai eu la chance quelque part d’avoir été sauvé par l’art oratoire

Ce volume se compose des textes de l’album L’Hiver peul mais aussi de nombreux poèmes inédits de Souleymane Diamanka. L’auteur jongle avec les mots, les fait « métisser ». Sa poésie prêche l’oralité, apparie avec finesse ses cultures peule et européenne, parce qu’il est fier d’être « habitant de nulle part et originaire de partout», dépositaire d’un chant intemporel, d’un appel à l’Amour, à la Tolérance et à la connaissance de l’Autre.

Bordelais d’origine peule, Souleymane Diamanka est l’auteur d’un premier album de slam, intitulé L’Hiver Peul (2007). Après J’écris en français dans une langue étrangère et Écrire à voix haute en co-écriture, Habitant de nulle part, originaire de partout est son troisième ouvrage. » Lien éditeur

DANS LE VENTRE DU CONGO. Blaise Ndala, Seuil, 2021, 368 pages

« Avril 1958. Lorsque s’ouvre l’Exposition universelle de Bruxelles, Robert Dumont, l’un des responsables du plus grand événement international depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, a fini par déposer les armes face aux pressions du palais royal : il y aura bel et bien un « village congolais » dans l’un des sept pavillons consacrés aux colonies. Parmi les onze recrues mobilisées au pied de l’Atomium pour se donner en spectacle figure la jeune Tshala, fille de l’intraitable roi des Bakuba. Le périple de cette princesse nous est dévoilé, de son Kasaï natal à Bruxelles en passant par Léopoldville, jusqu’à son exhibition forcée à Expo 58, où l’on perd sa trace.

Été 2004. Fraîchement débarquée en Belgique, une nièce de la princesse disparue croise la route d’un homme hanté par le fantôme du père. Il s’agit de Francis Dumont, professeur de droit à l’Université libre de Bruxelles. Une succession d’événements finit par leur dévoiler le secret emporté dans sa tombe par l’ancien sous-commissaire d’Expo 58. D’un siècle l’autre, le roman embrasse la grande Histoire pour poser la question centrale de l’équation coloniale : le passé peut-il passer ?

Blaise Ndala est né en 1972 en République démocratique du Congo. Il a fait des études de droit en Belgique avant de s’installer au Canada en 2007. Il y a publié deux romans remarqués, J’irai danser sur la tombe de Senghor (L’Interligne, 2014, prix du livre d’Ottawa), et Sans capote ni kalachnikov (Mémoire d’encrier, 2017, lauréat du Combat national des livres de Radio-Canada et du prix AAOF). » Lien Seuil

LA MER NOIRE DANS LES GRANDS LACS. Annie Lulu, Julliard, 2021, 224 pages

« Née en Roumanie, dans une société raciste et meurtrie par la dictature, Nili n’a jamais connu son père, un étudiant congolais disparu après sa naissance. Surmontant au fil des ans sa honte d’être une enfant métisse, Nili décide de fuir à Paris où elle entend, un jour, dans la rue, le nom de son père : Makasi. Ce sera le point de départ d’un long voyage vers Kinshasa, à la recherche de ses racines africaines. Elle y rencontrera l’amour, le combat politique, la guerre civile et la mort. Et en gardera un fils, auquel s’adresse cette vibrante histoire d’exil intérieur, de déracinement et de résurrection.

Écrit d’une plume flamboyante, à la fois poétique, intense, épique et musicale, au carrefour des traditions balkaniques et africaines, ce premier roman sur la quête des origines bouleverse par sa profondeur et sa beauté. » Lien Julliard

LA PLUS SECRÈTE MÉMOIRE DES HOMMES. Mohamed Mbougar Sarr, Philippe Rey, 2021, 448 pages

« En 2018, Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, découvre à Paris un livre mythique, paru en 1938 : Le labyrinthe de l’inhumain. On a perdu la trace de son auteur, qualifié en son temps de « Rimbaud nègre », depuis le scandale que déclencha la parution de son texte. Diégane s’engage alors, fasciné, sur la piste du mystérieux T.C. Elimane, se confrontant aux grandes tragédies que sont le colonialisme ou la Shoah. Du Sénégal à la France en passant par l’Argentine, quelle vérité l’attend au centre de ce labyrinthe ?

Sans jamais perdre le fil de cette quête qui l’accapare, Diégane, à Paris, fréquente un groupe de jeunes auteurs africains : tous s’observent, discutent, boivent, font beaucoup l’amour, et s’interrogent sur la nécessité de la création à partir de l’exil. Il va surtout s’attacher à deux femmes : la sulfureuse Siga, détentrice de secrets, et la fugace photojournaliste Aïda…

D’une perpétuelle inventivité, La plus secrète mémoire des hommes est un roman étourdissant, dominé par l’exigence du choix entre l’écriture et la vie, ou encore par le désir de dépasser la question du face-à-face entre Afrique et Occident. Il est surtout un chant d’amour à la littérature et à son pouvoir intemporel. » Lien Philippe Rey

LA BATEAUTHÈQUE – Vers des pratiques décolonisantes. Marie van Berchem, Anna Barseghian, MétisPresses, 2021

« Ce livre polymorphe, à la croisée entre livre d’art et livre de réflexion théorique, présente un projet artistique qui articule réflexions décoloniale, anti-raciste, féministe et écologique. Fruit de la résidence de Marie van Berchem commencée en 2019 à Utopiana, il retrace le chemin de La Bateauthèque, un projet de bibliothèque nomade, lieu de rencontre et de discussion.

En découvrant l’histoire d’un ancêtre qui avait armé quatre bateaux d’esclaves dans la traite transatlantique du 18e siècle, Marie van Berchem décide d’embarquer pour un voyage transformatif avec cet objectif poétique: «Je descends d’un vieil arbre encombrant. Je vais prendre son bois et construire un bateau.»

Le livre réunit des écrivain.e.s, artistes, curateur.rice.s et chercheur.e.s, qui articulent autour et vers des pratiques décolonisantes: Uriel Orlow, Olivier Marboeuf, Tabita Rezaire, Noémi Michel, le Collectif Brasa abordent la décolonisation par le prisme de leurs pratiques respectives. Le travail graphique de Daniel Haettenschwiller sublime avec brio le livre. » Lien MétisPresses

COMME NOUS EXISTONS. Kaoutar Harchi, Actes Sud, 2021, 144 pages

« Kaoutar Harchi mène dans ce livre une enquête autobiographique pour saisir, retranscrire au plus près cet état d’éveil, de peur et d ‘excitation provoqué, dit-elle, « par la découverte que nous – jeunes filles et jeunes garçons identifiés comme musulmans, que nous le soyons ou pas d’ailleurs – étions perçus à l’aube des années 2000 par un ensemble d’hommes et de femmes comme un problème. » Un livre où l’amour filial et l’éveil de la conscience politique s’entremêlent dans une langue poétique et puissante. » Actes Sud

NAFASAM. Chirine Sheybani, éditions cousu mouche, 2018, 186 pages

« Augustin et Sepideh. Deux destins. Une rencontre. L’histoire d’un amour. En allant picorer dans leur existence, Chirine Sheybani parle de culture, d’identité, de cuisine, de maladie et d’amour.

À travers le personnage de Sepideh, elle raconte le destin des juifs iraniens, exilés sur leurs terres, puis de par le monde. Elle évoque la dignité de ces hommes et de ces femmes qui se construisent sans racines.

Chirine Sheybani dépeint aussi, au fil de pages puissantes, le combat contre la maladie et le droit de chacun d’écrire le mot fin de son histoire.

Écrit dans un style âpre, haché, et maîtrisé, Nafasam vous entraîne au plus près d’un couple attachant, dans l’intimité de Sepideh la fière et d’Augustin le conciliant. » Lien cousu mouche

Et ce qu’illustre de surcroît le quartier c’est notre globale interconnexion. En ce mois de mai l’incendie de Notre Dame à Paris fait les gros titres de l’actualité aux côtés de la guerre commerciale sino-américaine ça va de soi. Voilà qu’à

Et ce qu’illustre de surcroît le quartier c’est notre globale interconnexion. En ce mois de mai l’incendie de Notre Dame à Paris fait les gros titres de l’actualité aux côtés de la guerre commerciale sino-américaine ça va de soi. Voilà qu’à

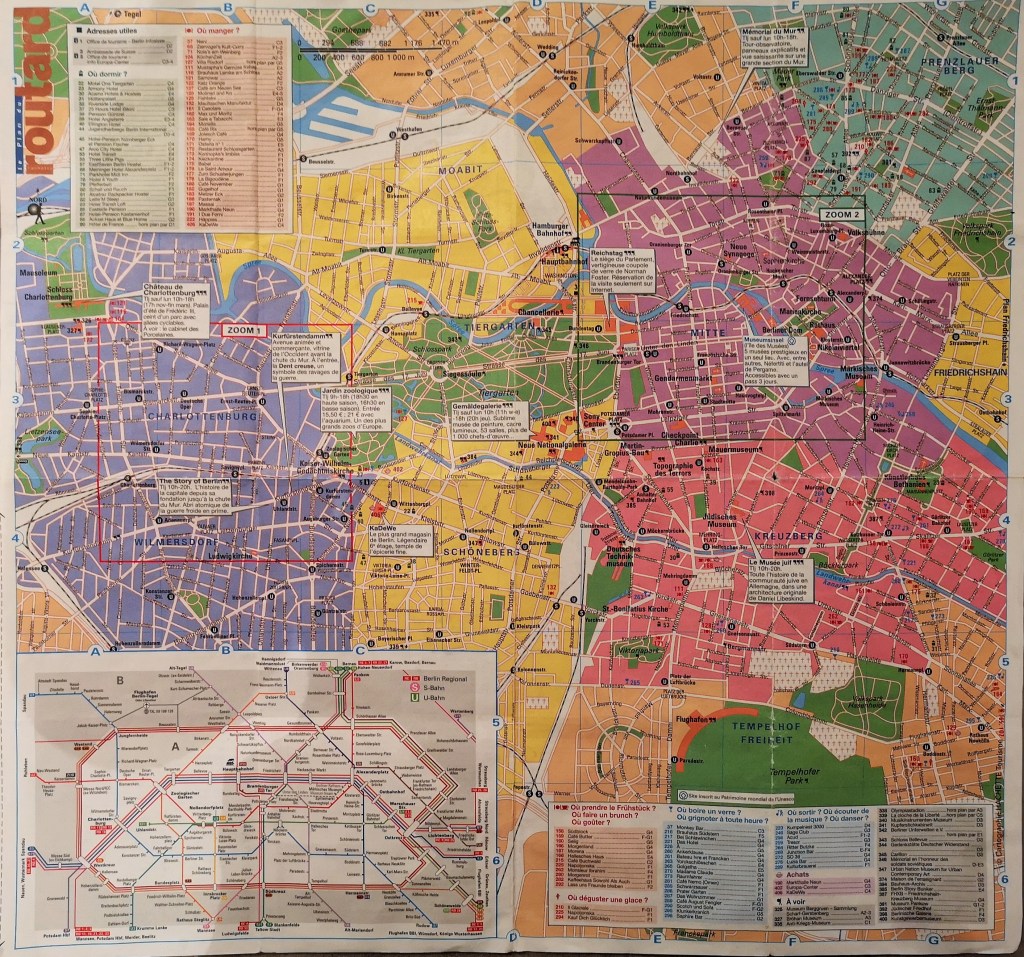

Au Menu. Spectacle de rue, poésie urbaine, feel the map à l’observatoire, feel the story au musée, meet the hot spots dans ses quartiers traditionnels ou décalés, feel the pulse dans ses marchés, feel the connexion everywhere.

Au Menu. Spectacle de rue, poésie urbaine, feel the map à l’observatoire, feel the story au musée, meet the hot spots dans ses quartiers traditionnels ou décalés, feel the pulse dans ses marchés, feel the connexion everywhere.

Bon ok pour la Cosmopolis on repassera….

Bon ok pour la Cosmopolis on repassera….

Quoi qu’il en soit, quand on décide de faire des milliers de kilomètres pour battre les pavés d’une cité, c’est que ce qu’on veut avant tout mettre à distance, ce sont les clichés. Et mettre en lumière l’ouverture.

Quoi qu’il en soit, quand on décide de faire des milliers de kilomètres pour battre les pavés d’une cité, c’est que ce qu’on veut avant tout mettre à distance, ce sont les clichés. Et mettre en lumière l’ouverture.

Une mutation qu’on célèbre à notre façon en cette dernière soirée avec mon ami M. Dernière soirée pour moi, dernière soirée pour cette gargotte où l’on aura goûté au fameux oden (pot-au-feu japonais) pour seulement… 3 francs ! Fou rire nostalgique au fond d’une ruelle au coeur d’un quartier en pleine gentrification.

Une mutation qu’on célèbre à notre façon en cette dernière soirée avec mon ami M. Dernière soirée pour moi, dernière soirée pour cette gargotte où l’on aura goûté au fameux oden (pot-au-feu japonais) pour seulement… 3 francs ! Fou rire nostalgique au fond d’une ruelle au coeur d’un quartier en pleine gentrification.

Expérience riche d’enseignements. Remise en cause de ce mode de vie, ce mode de voyager. Aucune marge. Temps milimétré. Escale prolongée à oublier. Monde ultra-sécuritaire qui joue à être ouvert. Aéroports devenus décidément des lieux traumatisants. Torture du retour. Besoin de voyage facile. Dans ces moments on se jure que c’est terminé qu’on ne voyagera plus jamais ainsi… mais après une longue nuit de 4 heures plus tard 😉 on reste convaincu que le voyage est juste un mal nécessaire pour qui se passionne de comprendre le monde. Et pis il me reste encore un dernier PG duo à arpenter… Dans le mood de la Ville-Monde, en mode Maglev comme il se doit…

Expérience riche d’enseignements. Remise en cause de ce mode de vie, ce mode de voyager. Aucune marge. Temps milimétré. Escale prolongée à oublier. Monde ultra-sécuritaire qui joue à être ouvert. Aéroports devenus décidément des lieux traumatisants. Torture du retour. Besoin de voyage facile. Dans ces moments on se jure que c’est terminé qu’on ne voyagera plus jamais ainsi… mais après une longue nuit de 4 heures plus tard 😉 on reste convaincu que le voyage est juste un mal nécessaire pour qui se passionne de comprendre le monde. Et pis il me reste encore un dernier PG duo à arpenter… Dans le mood de la Ville-Monde, en mode Maglev comme il se doit…

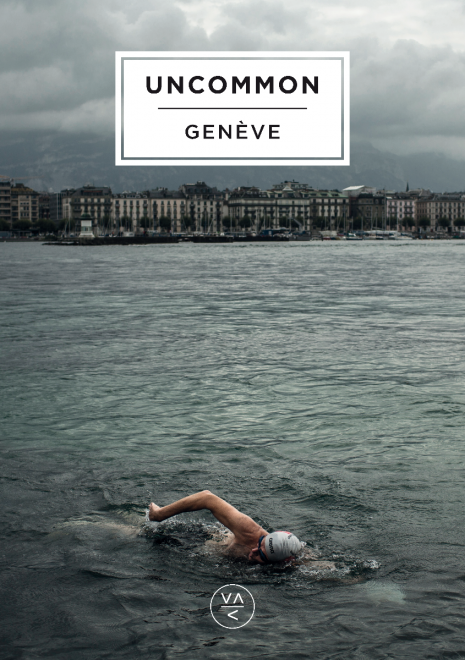

Saviez-vous que Le Métropole fut un temps le siège de la Croix-Rouge ? Saviez-vous que le Métropole a failli être détruit avant d’être classé bâtiment historique et racheté par les citoyens ? Saviez-vous que le Métropole, en tant que patrimoine de la Ville de Genève nous appartient ? Et qu’en tant que propriétaires, il nous appartient aussi de le révéler. En s’inspirant par exemple du fringant duo qui nous a accueillis avec

Saviez-vous que Le Métropole fut un temps le siège de la Croix-Rouge ? Saviez-vous que le Métropole a failli être détruit avant d’être classé bâtiment historique et racheté par les citoyens ? Saviez-vous que le Métropole, en tant que patrimoine de la Ville de Genève nous appartient ? Et qu’en tant que propriétaires, il nous appartient aussi de le révéler. En s’inspirant par exemple du fringant duo qui nous a accueillis avec